Il y a des soirées où l’on repart un peu plus droite, un peu plus vivante. Les Veillées d’Olympe, organisées par l’association Olympe se bouge, co-fondée par Héloïse Lauret et Alexandra Fougère, font partie de celles-là. J’ai eu la chance de participer à la veillée du 8 octobre, avec une soixantaine d’autres femmes chez My little Paris (Paris 9ème). Au programme : questionner collectivement et individuellement, notre rapport à la parole — ce qui se joue quand on la prend, quand on la garde pour soi, ou quand on hésite... Retour sur une soirée au coin du feu ...

Parce qu’on a toutes connu ce moment où une remarque sexiste nous a « cloué le bec », où l’on s’est reproché d’avoir parlé, ou au contraire d’être restée silencieuse. Entre l’injonction à se faire petite et celle à parler fort pour être entendue, les alternatives ne sont pas toujours réjouissantes. C'est pour cela que le thème de la veillée du 8 octobre était dédié au fait d'estimer sa parole. Une première façon de découvrir la relation intime, parfois contrariée, que chacune d'entre nous entretient avec sa voix, celle qu’on entend, mais aussi celle que l’on tait.

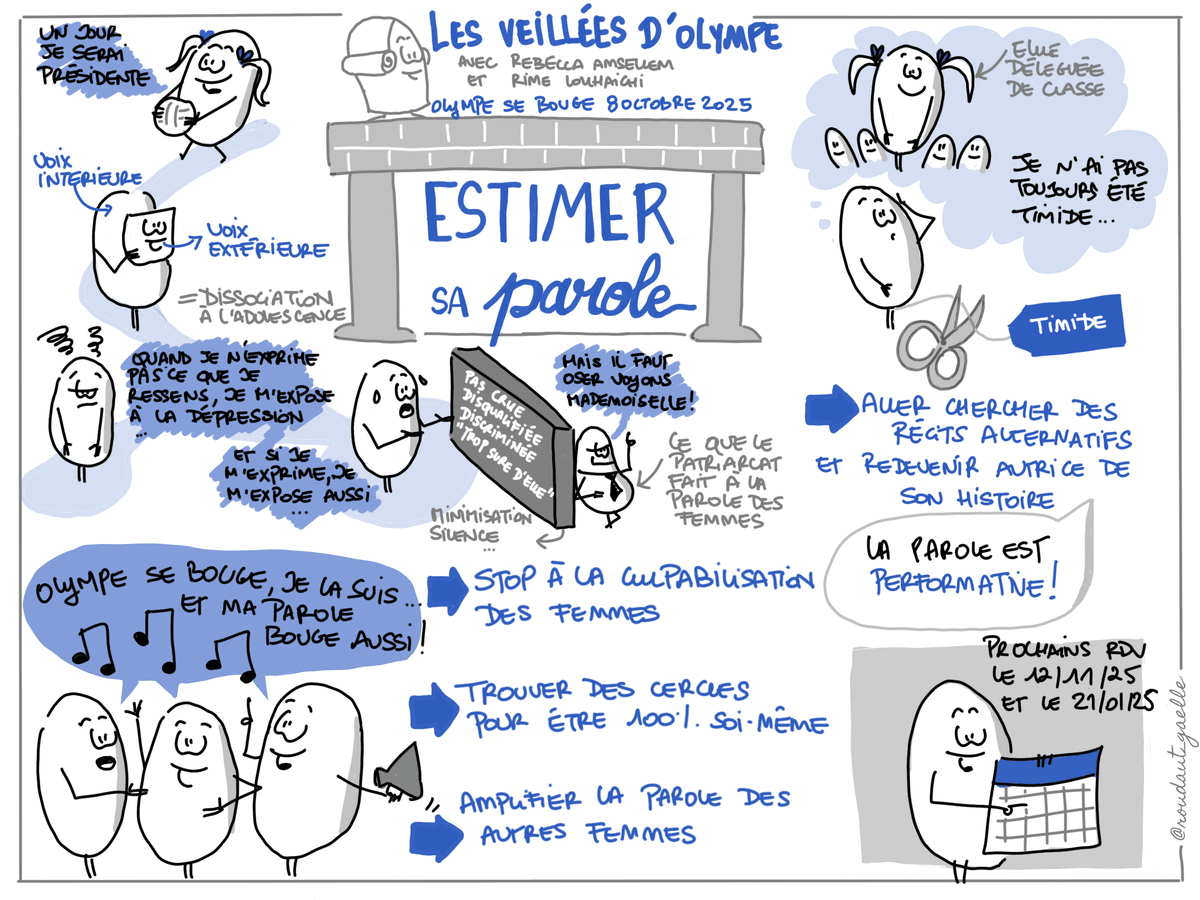

Ce que le patriarcat fait à la parole des femmes

La soirée a commencé avec l'intervention de Rebecca Amsellem, fondatrice de la newsletter féministe et culturelle Les Glorieuses, qui a partagé avec nous ce constat : "Les relations dépendent de la possibilité de s’exprimer, et la culture du patriarcat dépend du silence des femmes". Rebecca Amsellem nous a raconté comment, malgré les diplômes et l’expérience, elle s’entendait encore commencer ses phrases par « je ne sais pas, peut-être que… ». Ce réflexe, partagé par tant de femmes, s’enracine tôt : s'appuyant sur les travaux de la philosophe et psychologue féministe américaine Carol Gilligan qui a écouté plus de 10 000 adolescentes pendant 25 ans, Rebecca Amsellem nous a expliqué que dès l'adolescence, nous apprenons à dissocier notre voix intérieure de notre voix extérieure. À dire ce qu’on attend de nous. À édulcorer notre pensée pour ne pas être interrompues, remises en question ou encore jugées trop sûres de nous.

Cette dissociation a un coût. Rebecca Amsellem a évoqué la crise relationnelle que traverse notre société, ce sentiment de solitude et de déconnexion malgré l'omni-présence des outils de communication : quand on n’exprime pas sincèrement ce qu’on ressent, on ne peut plus se relier aux autres de façon authentique. Et cela nous expose à la dépression, a-t-elle expliqué en citant Laurence Joseph, psychanalyste et autrice de Nos Silences.

Et ce n’est pas aux femmes de s’adapter à un système façonné par et pour les hommes, a surenchéri Rebecca Amsellem : « Ça me gonfle defaire croire aux femmes que c’est en osant plus qu’elles auront plus, parce que c’est faux. » Si les femmes se taisent, ne portent pas plainte, n’émettent pas leurs opinions, c’est parce qu’elles s’exposent au fait de ne pas être crues, à la disqualification, voire au harcèlement, à la discrimination : « quand on s’est pris un mur x fois, on finit par arrêter… » déplore-t-elle. Rebecca Amsellem nous invite à déculpabiliser : « Si l’on veut oser il faut créer unesociété propice à ce que les femmes osent ».

Et en attendant, elle nous a proposé d’écouter nos adolescentes et de leur rappeler d’écouter leur voix intérieure, mais aussi de nous créer ces petits espaces, entre femmes, où l’on peut être « 100 % nous-même », accueillie sans jugement. Car la parole est un lien , qui se cultive dans les espaces où elle est accueillie, dans les regardsqui ne jugent pas, dans la résonance d’autres voix qui amplifient la nôtre. Comme le faisaient les femmes du cabinet Obama, dont Rebecca Amsellem nous a rappelé l’histoire, qui pratiquaient l’« amplification » : chaque fois qu’une femme proposait une idée, une autre rebondissait pour la soutenir.

Des histoires qui retiennent... et d'autres qui nous libèrent

La soirée s'est poursuivie avec une autre invitée, Rime Louhaichi, praticienne en approches narratives et intervenante à la Fabrique Narrative, qui a ouvert une autre porte : celle du récit. Elle parle de ces histoires qui nous collent à la peau, comme un élastique invisible : « Je suis timide », « je prends trop de place », « je suis une grande gueule »… Et si d’autres histoires existaient, enfouies, oubliées, à exhumer pour redevenir autrice de notre propre récit ?

Rime nous a raconté comment elle a découvert, en 2016, le pouvoir libérateur de la parole narrative. Elle a évoqué sa grand-mère, volubile et parfois cinglante, son père, poète discret, et

la tension entre ces deux héritages. Puis cette voix intérieure qui lui murmurait : « Cherche la parole qui est juste, vivante, avant d’être parfaite. »

À travers les pratiques narratives, Rime nous a invité à faire concorder nos paysages intérieurs et extérieurs, à retrouver une parole incarnée, vibrante. Car, rappelle-t-elle, « ce qui n’est pas raconté n’existe pas. »

Nommer les récits dominants, qui nous enferment dans des étiquettes ou des paradoxes, permet de s’en délester. Dire « Oui, ce discours sur le syndrome de l’imposteur m’a façonnée, mais je n’ai plus envie de vivre avec. », c'est reprendre position, c'est enlever un manteau qui n’est plus le nôtre... C’est un acte politique et un engagement envers soi-même. Parcequ’en fin de compte, « estimer sa parole », c’est aussi s’estimer soi-même...

Chanter sa parole

Après les mots, place aux voix. L’atelier collectif a invité chacune des participantes à revisiter son histoire avec la parole : ces fois où l’on s’est tue, où l’on a bouillonné, où l’on a privé les autres de son intelligence ou de sa créativité. Puis, en miroir, ces moments où l’on s’est sentie libre, légitime, alignée. Pour certaines, cet atelier a été l’occasion de retrouver la petite fille insouciante qui n’avait pas peur de dire tout haut ce qu’elle pensait fort.

Et pour clôturer la soirée, une chanson entonnée en chœur : « Olympe sebouge et je la suis, et ma parole bouge aussi. »

Pour ma part, je prends souvent la parole, via ce blog, via mes dessins et mon personnage La Patate@Work qui me permet de me raconter, mais aussi d'affirmer mes convictions et d'afficher mes valeurs. Et je crois en cette force particulière de ma parole... Aussi vous ne saurez pas étonné.e.s si vous m'avez lu jusqu'ici, de découvrir que je n'ai pas pu m'empêcher de croquer quelques messages forts de cette soirée, afin de les faire circuler...

Si vous avez aimé ce billet et cette sketchnote, n'hésitez pas à partager, la parole créée du lien 😉 Et si vous aimez mon travail et souhaitez que je sketchnote pour vos projets, vos ateliers, vos médias, n'hésitez pas à me contacter !

par Gaëlle Roudaut